【特別寄稿】ルイーズ・グリュックの詩をどう読むか――『アヴェルノ』翻訳を終えて(訳者:江田孝臣)

2020年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの女性詩人 ルイーズ・グリュック。このたびその第10詩集『アヴェルノ』(春風社、2022年)が刊行されたことに合わせ、訳者で現代アメリカ詩研究者である江田孝臣氏に解題を寄稿していただきました。以下にその全文を掲載します。

『アヴェルノ』

ルイーズ・グリュック(著)/江田孝臣(訳)

本書はLouise Glück, Averno (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006)の全訳。

底本には2007年出版のペーパーバック版を用いた。

ノーベル文学賞受賞

ルイーズ・グリュック(Louise Glück)が2020年のノーベル文学賞を受賞したことは、アメリカでも驚きをもって受けとめられたが、その時点までにピュリッツァー賞、ボーリンゲン賞、全米図書賞など、国内の主要な文学賞を総なめにしていた。1994年から1998年までヴァーモント州のステイト・ポエット(州代表詩人)を、また2003年から2004年まで第十二代合衆国桂冠詩人(名誉職)を務めた。大学は卒業していないが、無名時代から各地の大学で創作を教えている。詩人としては寡作な方であるが、その詩業に対してこれまでにいくつもの大学から名誉博士号が贈られている。1971年から長くヴァーモント州に住んでいたが、現在はマサチューセッツ州ケンブリッジの在住。二回の離婚歴がある白人中産階級の異性愛者。息子が一人いる(ノア)。

祖父、両親

グリュックは、1943年4月22日、ニューヨーク市に生まれ、郊外のロングアイランド(ウッドミア Woodmere)で育った。祖父はハンガリー系ユダヤ人の食料品店経営者だった。この祖父については、店の土地がロックフェラー家の買収対象になったとき、対価をつり上げることなく適正価格で売ったという逸話が家に伝わっている。両親とも文学好きで、父は一時作家を志望したが、結局ビジネスの世界に入った。日本製の医療用メスを改良して、オフィス・家庭用の精密カッター(X-acto knife)を開発し、成功を収めた。両親は一時期、仕事のため日本に滞在したこともある。グリュックには妹(テレーズ Tereze)がいるが、すぐ上には生後九日で死んだ姉がいる。グリュック作品中では、しばしば彼女自身の魂の声と重ねられる重要な存在である。

グリュックの母は、猛勉強の末に、アメリカ屈指の名門女子大学ウェルズリー・カレッジ(マサチューセッツ州)に入学したが、卒業すると、この時代の中産階級の女性の常として、迷いもなく結婚し家庭に入り、料理が得意な主婦となった。仕事を持つことはまったく考えなかったが、精力あふれる女性だった。当然ながらというべきか、母親としてきわめて教育熱心で、娘に常に高い目標を与えた。学校のテストで98点取っても、「どうして100点取らないの」と言うたぐいの母親だった。おかげでネガティブなものの見方が身についた。たとえば、今でも朗読会の壇上に立つと、埋まっている席より、空席の方に目が行ってしまうという。したがって、謙遜からではなく、ファンが多いとか評価が高いという実感はないらしい。人から、詩人としての「あなたの世評は高い」などと言われると、なんだか自分が「万人に分かるように希釈した詩」を書いているようで、厭になるという。この発言には彼女の反骨精神の一端がのぞいている。

七歳の時、家族でパリにひと夏滞在した。親愛の姉の自殺が原因で、抑鬱に苦しむ父親の転地療養が目的だった。グリュックと妹は修道院付属の学校に通わされた。担当の修道女は、両親との約束に反して、ユダヤ人姉妹をキリスト教に改宗させようとしたが、四歳の妹はともかく、グリュックはキリスト像の前で首を垂れることを拒んだ。

愛読した詩人たち

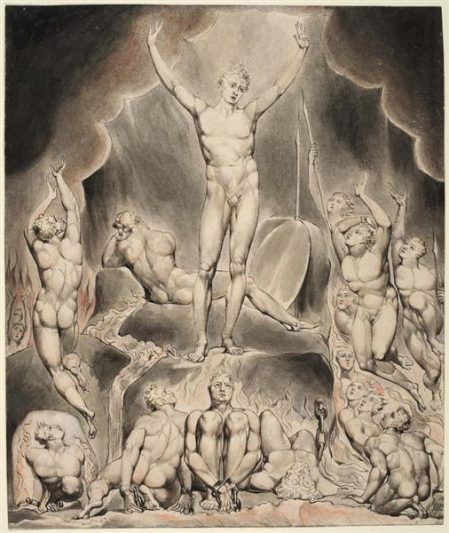

きわめて早熟で、父親の影響下に幼い頃からシェイクスピア、イギリス・ロマン派、ギリシア神話に親しんだ。二十世紀の詩人ではT・S・エリオット、W・B・イェイツ、エズラ・パウンド、そしてリルケを愛読した。イギリス・ロマン派ではとりわけウィリアム・ブレイク(William Blake)を好んだらしく、いま生きているどんな人に褒められるよりも、ブレイクが天国から降りて来て、「ルイーズ、よくやったね」(“Louise, you did a very good job.”)と言われたい、と語っている。この発言は、ブレイクの難解きわまる幻想叙事詩『ミルトン』(Milton, 1810)のなかで、天国から地上に戻って来たジョン・ミルトン(叙事詩『失楽園』[The Paradise Lost, 1667]の作者)とブレイクが交わす対話を踏まえていると思われるが、ブレイクを愛読しているというのは、グリュックという詩人を理解する上で、重要なヒントになり得るように思われる。どちらも独自の神話を創造する詩人である。

ウィリアム・ブレイクによる『失楽園』の挿絵

(Illustration to Milton’s Paradise Lost, William Blake, 1807)

詩人としての姿勢

アメリカでは「ポエット poet」を自称する人が少なくないが、あるインタビューによればグリュックは「ライター writer」(もの書き)という呼称を好むという。「ポエット」は到達すべき目標であって職業名ではないという。また別のところでは、詩を書いているときはポエットだが、出来上がってしまえばもうポエットではない、とも言っている。

グリュックは詩を音読することも、人から読み聴かされるのも好まない。従って自作の朗読会にも積極的ではない。当然、自作の解説も好まない。朗読もけっして上手くない。公開の朗読会で聴いてもらうのではなく、一人静かに読んでほしいという。読者が、いかに繊細に、いかに深く自分の詩に反応してくれるかが重要であって、朗読会の聴衆を増やそうなどという考えは馬鹿げている、とも言っている。古風で詩人らしい詩人であるが、一方で、時代の風潮に敢えて背を向ける反骨が、ここにも感じられる。

また、過去の自作を読み返すこともしない(これは、ひとつには過去に書いた詩を一言一句記憶しているためでもある)。詩風は一作ごとに大きく異なる。同じことを繰り返すくらいなら、沈黙し続ける方がましだ、と公言している。つねに新しい詩を求めて試行錯誤を繰り返している。出版社の要望に応えて、毎年詩集を出すような詩人ではない。

あるインタビューで、詩作の過程について具体的に語っている。短い場合には、一冊の詩集をひと夏で書き上げたこともある。創作意欲が亢進し集中力が高まると、詩句が頭に浮かぶたびに時間と場所を選ばず書き留める。そのために睡眠や生活のリズムが狂い、書き上げた後に、ひどい疲労感を伴う心身症に苦しめられることもあるという。一作完成させてしまうと、しばらくは何も書かない時期もある。グリュック自身、これを「自発的沈黙」と呼び肯定的に捉えている。しかし、書きたくてもまったく書けずに苦しむこともめずらしくないらしい。