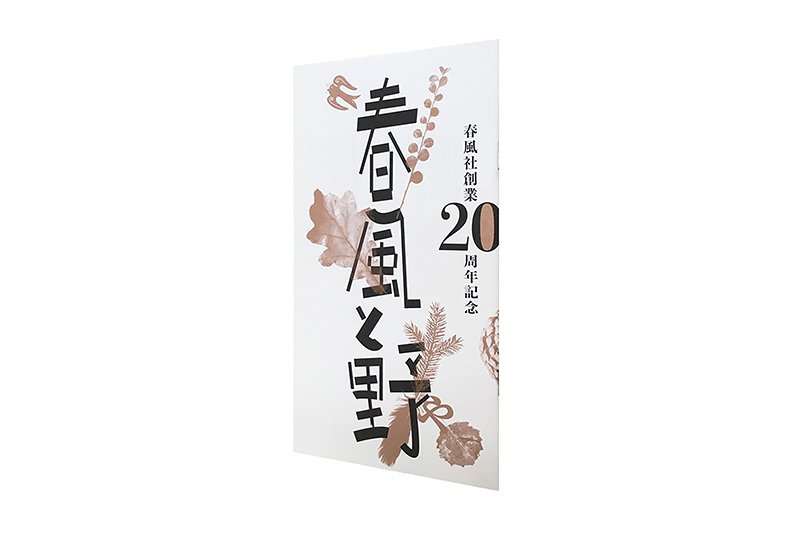

創業20周年を記念して小冊子『春風と野(や)』を発行しました。

寄稿者は下記の通りです。

佐々木幹郎「花の子どもたちは転がり落ちる」/閒村俊一「春風譚」/冨士眞奈美「春の坂」/吉行和子「春の恋」/晋樹隆彦「春の風」/池内紀「アメンボ」/吉原直樹「寒風が吹きすさぶ荒野に立って」/矢萩多聞「足もとの野」/田中典子「野を渡る春風」/阿部公彦「英文学的アクティブ・ラーニングの極意」/松原好次「さあ 遊びだ 勉強だ 手伝いだ……」/長田年伸「たんなる紙の束の」/栗原詩子「装本・装丁のこと」/鈴木哲也「業を背負うて春風のごとくに」/河瀬幸夫「春風と燕」/尾﨑保子「春風さんと介護」/小野寺功「「春風社」との出会い」/ソーントン不破直子「「春風と野」に寄せて」/末松裕基「見えない遠心力の会へようこそ」/桂川潤「時は、積もる」/中条省平「春風と野をめぐる閑話」/大嶋拓「ふるさとの匂い」/横須賀薫「坂を上る」/橋本照嵩「幸運の春風社」

お求めの方はご連絡ください。

お求めの方はご連絡ください。