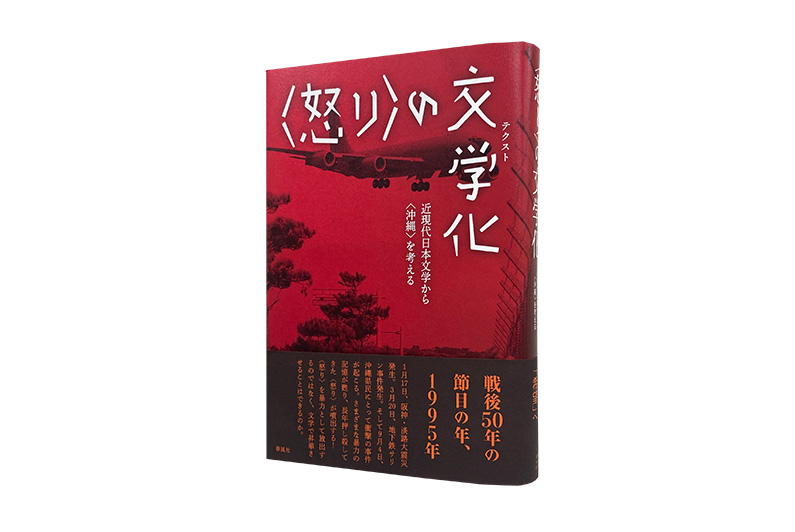

日本近代文学会編『日本近代文学』第109集/2023年11月に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は柳井貴士先生(愛知淑徳大学)です。「〈怒り〉に誘引されかねない暴力の可能性への「抵抗」を、所謂〈文学的想像力〉をめぐる中にどのように昇華されたか」

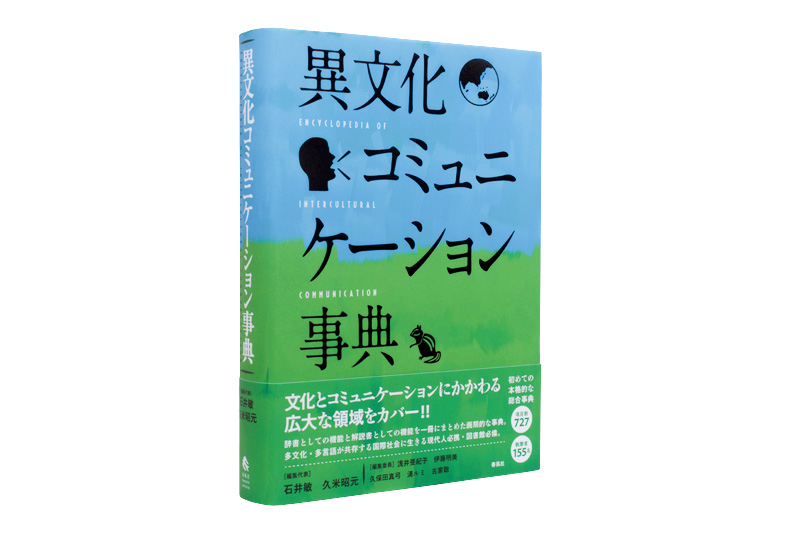

『異文化コミュニケーション事典』(石井敏・久米昭元 編集代表/浅井亜紀子・伊藤明美・久保田真弓・清ルミ・古家聡 編集委員)オンデマンド版が出来しました。オンデマンド版は、Amazonウェブサイトにてお求めになれます。

日本教育学会編『教育学研究』第90巻第3号/2023年9月に、新井浩子著『社会教育における生活記録の系譜』の書評が掲載されました。評者は松田武雄先生(名古屋大学)です。「関係性や生活性、地域性という観点は、歴史の中で形成されてきた生活記録の実践を特徴づけるものであるが、主体性、指導性、科学性という観点からの批判が生活記録の実践にどのような新たな意味をもたらしたのであろうか」

2023年12月21日(木)18:00~19:30に、立教大学ジェンダーフォーラムによる第91回ジェンダーセッション「アフター・メルケルのジェンダー平等推進:ドイツのジェンダー関連施策の最新報告」が開催され、『デジタル化時代のジェンダー平等―メルケルが拓いた未来の社会デザイン』著者・佐野敦子氏が講師を務めます。詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

◆立教大学>研究機関>ジェンダーフォーラム>お知らせ一覧

https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/gender/news/2023/mknpps000002czp4.html

増木優衣(著)『ヴァールミーキはどこへ行けばよいのか:現代インドの清掃人カースト差別と公衆衛生の民族誌』の書評が『図書新聞』第3615号/2023年11月18日号に掲載されました。評者は中川加奈子先生(追手門学院大学)です。「「新しいヴァールミーキ像」に迫る 規範にがんじがらめにされながらも意図的・戦略的に生きぬく生活者としての姿」

秋田高校同窓会新先蹤録委員会編『新先蹤録―秋田高校を飛び立った俊英たち』の書評が『図書新聞』第3615号/2023年11月18日号に掲載されました。評者は末松裕基先生(東京学芸大学)です。「未來への信頼を感じることができる 語り継ぐ記憶として丹念に形にした努力の賜物」

『ローカル・フードシステムと都市農地の保全―庭先直売、移動販売、産消提携の立地と生産緑地』(佐藤忠恭 著)の紹介記事が『日本農業新聞』(2023年11月5日)に掲載されました。「都市農地の保全という視点からの提起は重要なものである」

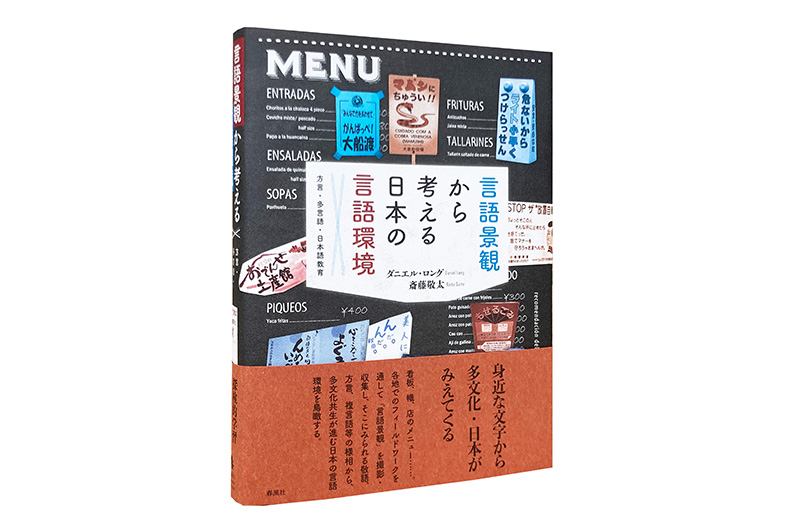

『言語景観から考える日本の言語環境—方言・多言語・日本語教育』(ダニエル・ロング、斎藤敬太 著)電子版を配信開始しました。電子書籍ではすべての写真をカラーで掲載。Amazon Kindle、楽天Kobo、Google Play などの各書店でお求めになれます。