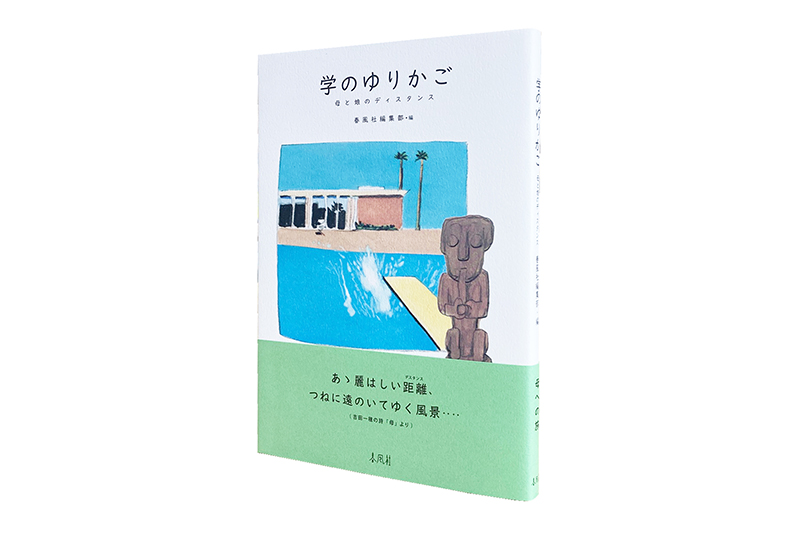

月刊『第三文明』第740号(第三文明社/2021年8月)の書籍紹介欄に、春風社編集部・編『学のゆりかご 母と娘のディスタンス』が掲載されました。「「つまらない大人にならずに済んだかもしれないが、まともな大人にもなれなかった気もする」…母娘の距離は興味深い。」

『國學院雑誌』第122巻第1号(國學院大學文学部・神道文化学部/2021年1月)に、坂本薫著『神奈川県の方言アクセントー小田原から横須賀まで』の書評が掲載されました。評者は那須昭夫先生(筑波大学)です。「均一と思われがちな神奈川県のことばの中にアクセントの地域差が確実に存在していることを、丹念な調査に基づいて裏づけている」

日本演劇学会紀要『演劇学論集』72号(日本演劇学会/2021年)に『明治・大正 東京の歌舞伎興行――その「継続」の軌跡』(寺田詩麻 著)の書評が掲載されました。評者は土田牧子先生(共立女子大学准教授)です。「正攻法の研究と論述がもたらす力とでも言えるものを見せつけられる一冊である」

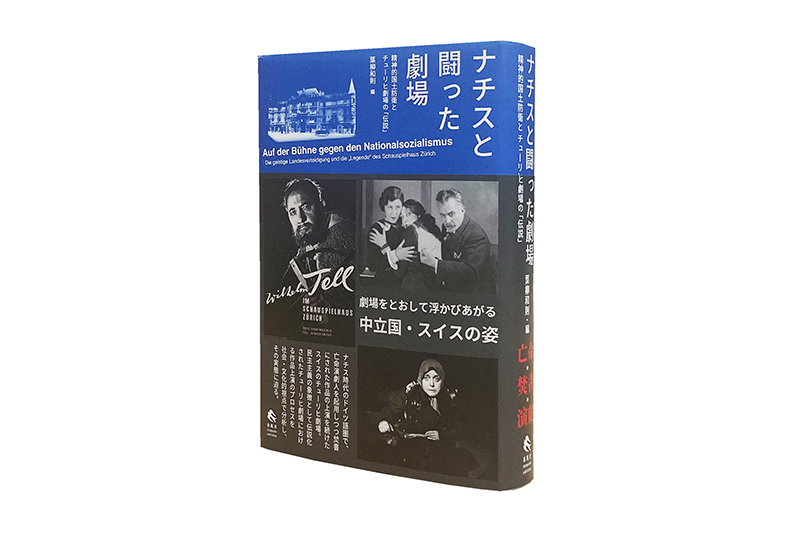

『週刊読書人』2021年6月25日号に『ナチスと闘った劇場――精神的国土防衛とチューリヒ劇場の「伝説」』(葉柳和則 編)の書評が掲載されました。評者は長谷川悦朗先生(早稲田大学他非常勤講師)です。「二〇世紀初頭から二一世紀に突入するまでの上演活動という研究対象から、さまざまな時期や劇作家が切り出され、それらが相異なる角度から複眼的に照射されることによって、チューリヒ劇場の歴史的展開を立体的に浮かび上がらせることに成功している」

UTokyo BiblioPlazaで、瀬尾悠希子著『多様化する子どもに向き合う教師たち―継承語教育・補習授業校におけるライフストーリー研究』が紹介されました。「補習授業校や補習授業校が置かれている社会という現実の再構築」

詳細は以下リンクよりご覧になれます。

◆UTokyo BiblioPlaza ウェブサイト https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/F_00145.html

無限の声を――博士論文の書籍化について

テーマをえらび思索を重ね、論文を執筆、審査をとおって初めて学位が授与されます。テーマには書き手の体験と声が眠っている。学位を取得した博論は、土に蒔かれた種にも似て。よき土の中で殻が破れ、根を出し、発芽の手伝いを編集者はする。一冊の本が上梓される。地上に芽を出し、初めて、これはアサガオ、これはカラマツと。体験はひらき声を発する。成長し、次なる時代への種を宿し。生涯つづく研究の始まり。文章との対話に学び、学術書の出版を手がけて20年。高邁と崇高を指し示し、未来をひらく学問の営みに謙虚でありたいと願います。

当社代表の三浦衛によるブログ「よもやま日記」の以下ページもご覧ください。

以下の画像をクリックしていただくと、原寸大のポスターが表示されます。

『福祉のまちづくり研究』23巻1号(日本福祉のまちづくり学会/2021年)に、三谷雅純著『〈障害者〉として社会に参加する―生涯学習施設で行うあらゆる人の才能を生かす試み』の書評が掲載されました。評者は大野央人先生(鉄道総合技術研究所)です。「バリアフリーの視点でコミュニケーション障害者への情報提供方法を検討した本書は先見的と言え(…)個々のバリアにひとつひとつ対処していくことはあくまで方法であって、本当に重要なことは多種多様な障害やその有無に関係なく参加できる社会を実現しようとする考えにある」

『フレグランスジャーナル』(2021年6月号)で『病いと薬のコスモロジー―ヒマーラヤ東部タワンにおけるチベット医学、憑依、妖術の民族誌』(長岡慶 著)の紹介が掲載されました。「病いや治療は,つねに制度の境界を越えていく」