東京外国語大学「TUFS Today」に『アフリカの森の女たち―文化・進化・発達の人類学』(ボニー・ヒューレット 著/服部志帆、大石高典、戸田美佳子 訳)の訳者による図書紹介が掲載されました。「具体的な女性の人生を追ううちに、現代日本に生きる私たちが、少なくない課題をアカやンガンドゥたちと共有していることに気付くだろう」

記事はこちらをご覧ください。

同大学 現代アフリカ地域研究センター ウェブサイトでも紹介されました。

掲載ページはこちらです。

「京大新刊情報ポータル」でも紹介されました。

掲載ページはこちらです。

『森田療法の誕生』(三恵社、2016年)著者の畑野文夫さんと弊社代表三浦衛との対談を行います。

「叡智の人・森田正馬にきく――森田療法の誕生」

日時:2020年3月29日(日)15時~

場所:春風社(交通アクセス)

詳細はこちらをご覧ください。

参加費は無料です。

ご興味のある方は春風社まで電話かメールでご連絡ください。

【新型コロナウイルスへの対応につきまして】

※本対談は予定どおり開催いたしますが、事前に参加のご連絡をいただいていた方でも欠席される場合はご連絡不要です。ご来場の方はどうぞお気を付けてお越しください。

※当日は横浜市教育会館の正面玄関が閉鎖されています。右手裏口のインターホンを押していただければ開扉いたします。ご不便をおかけして申し訳ございません。

『英語教育』Vol.69 No.1/2020年4月に『小学校英語への専門的アプローチ―ことばの世界を拓く』(綾部保志 編)の書評が掲載されました。評者は及川賢先生(埼玉大学)です。「背後にある考え方や関連分野を学び、小学校英語教育についてじっくり考えることも同様に大切」

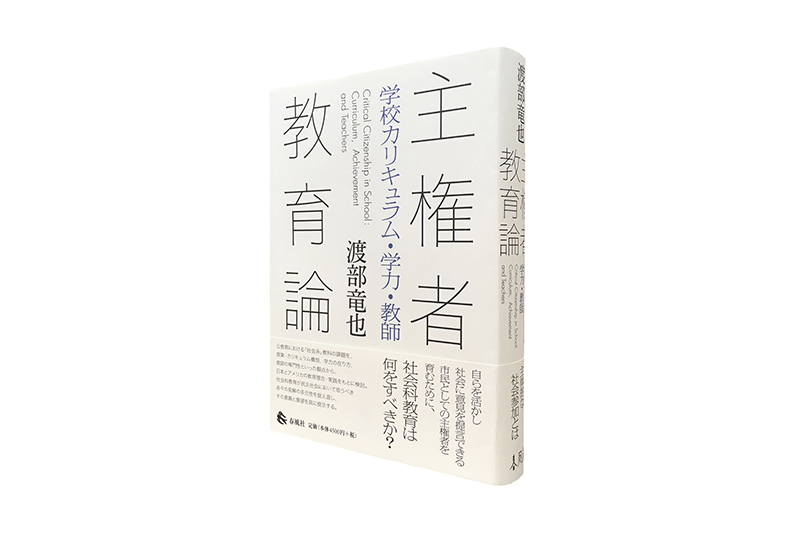

『図書新聞』第3437号/2月29日号に『主権者教育論―学校カリキュラム・学力・教師』(渡部竜也 著)の書評が掲載されました。評者は久保田貢先生(愛知県立大学)です。「主権者教育に関わるカリキュラム論、授業開発論、学力論、教師論、教師教育論を縦横に」

『日本教育新聞』第6225号/2月17日号に『小学校英語への専門的アプローチ―ことばの世界を拓く』(綾部保志 編)の書評が掲載されました。評者は飯田稔先生(千葉経済大学)です。「小学校英語の教育実践に関わる専門的な知見を提示」

書評は日本教育新聞のNIKKYO WEBでもご覧になれます。

『建築技術』No.842/2020年3月号に『ムガル建築の魅力―皇帝たちが築いた地上の楽園』(宮原辰夫 著)が掲載されました。「タージ・マハルから始まり、城や砦、墓廟、庭園、大モスクなどが歴史や体験、知識を交えて紹介」

『経済学史研究』61巻2号/2020年1月に『異色の経済学者 フリードリッヒ・リスト』(諸田實 著)の書評が掲載されました。評者は大塚雄太先生(名古屋経済大学)です。「現実諸問題への積極的な態度に加え、経歴的にもリストは「異色」であった。そして「行動の人」であった」

『図書新聞』第3435号/2月15日号に『主権者教育論―学校カリキュラム・学力・教師』(渡部竜也 著)の書評が掲載されました。評者は斉藤仁一朗先生(東海大学)です。「主権者教育の目的論を吟味し、「真正な学び」の再構築を促す」

『図書新聞』第3433号/2月1日号に『鰰 hadahada』(三浦衛 著)の書評が掲載されました。評者は中条省平先生(学習院大学)です。「過去の追憶にその身をまぎれこませるようなやさしい諦念」