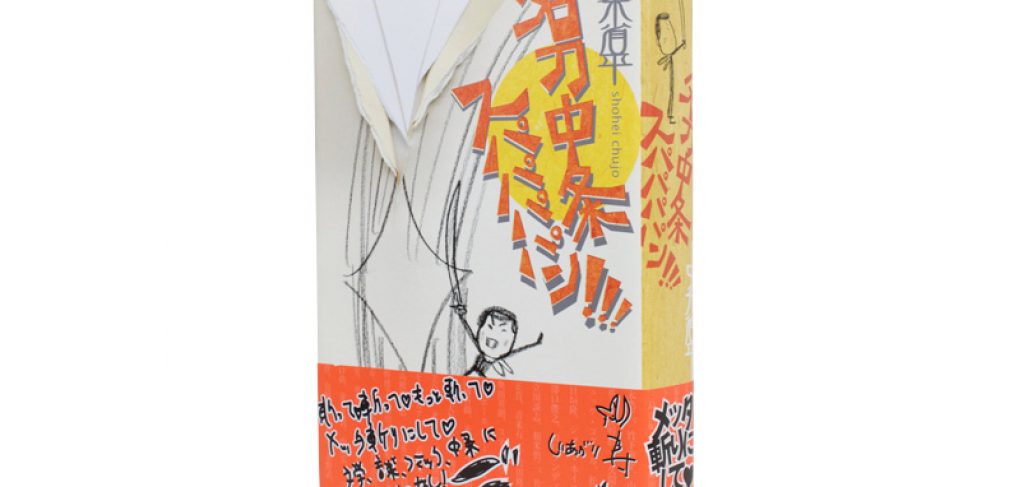

名刀中条スパパパパン!!!

- 中条省平/2003年11月

- 2800円(本体)/四六判・480頁

<中条に斬れぬものなし!> 村上龍、桐野夏生から岡崎京子、しりあがり寿まで、「いま」を代表する小説・映画・マンガの話題作160以上を日本最高の明晰な頭脳が一刀両断!! 雑誌「論座」に5年間にわたって連載された「仮性文藝時評」をまとめた文藝評論集。

(ISBN 492114690X)

推薦の言葉

斬って斬ってもっと斬ってメッタ斬りにして

文学、音楽、コミック、中条に斬れぬものなし!デヤー!!

―しりあがり寿(漫画家)

目次|indexs

日本の真のホラーはどこに隠れているか?

ウェス・クレイヴン監督『スクリーム』/貴志祐介『黒い家』/斉藤貴男『カルト資本主義』

新たなプロレタリア文学の誕生

桐野夏生『OUT』/花村萬月『鬱』/髙村薫『照柿』/岡崎祥久『秒速10センチの越冬』

結婚はほんとうに地獄か?

茶木則雄『帰りたくない!』/小林信彦『結婚恐怖』/村上龍『オーディション』/望月峯太郎『座敷女』

『レディ・ジョーカー』は現実に敗北した!

髙村薫『レディ・ジョーカー』/一橋文哉『闇に消えた怪人 グリコ・森永事件の真相』/宮崎学『突破者』

人生の意味に真っ向から挑む

アッバス・キアロスタミ監督『桜桃の味』/里中満智子『ラファエロ』/瀬名秀明『ブレイン・ヴァレー』

「父性の復権」を笑い飛ばす私小説の極北

梁石日『血と骨』/宮崎学『不逞者』

死をめぐる奇想

山田風太郎『半身棺桶』『死言状』/筒井康隆『敵』『邪眼鳥』

官僚国家日本の危機管理能力を問う

船橋洋一『同盟漂流』/麻生幾『宣戦布告』/カレル・ヴァン・ウォルフレン『なぜ日本人は日本を愛せないか』/新井英樹『ザ・ワールド・イズ・マイン』

映画批評の荒野で

上野昂志『映画全文 一九九二~一九九七』/芝山幹郎『映画は待ってくれる』/井上一馬『アメリカ映画の大教科書』/四方田犬彦『映画史への招待』

繊細な嗅覚を発揮する天才、岡崎京子

宮部みゆき『理由』/岡崎京子『UNTITLED』

パスティーシュは新たな可能性を拓く!?

若合春侑「腦病院へまゐります。」/平野啓一郎「日蝕」

芥川・直木賞に起きた″事件″

藤沢周「ブエノスアイレス午前零時」/花村萬月「ゲルマニウムの夜」/車谷長吉『赤目四十八瀧心中未遂』

夏の終わり、旅のあれこれを思う

太宰治『津軽』/村上春樹『辺境・近境』/西原理恵子『鳥頭紀行ぜんぶ』/ねこぢる『ぢるぢる旅行記インド編』

恐るべきペシミズム小説

馳星周『夜光虫』『漂流街』/ジェイムズ・エルロイ『キラー・オン・ザ・ロード』/ジム・トンプスン『内なる殺人者』

ねばりづよい批評精神をみせる夏目房之介

レイモンド・カーヴァー「大聖堂」/吉田直哉『脳内イメージと映像』/夏目房之介『笑う長嶋』/黒鉄ヒロシ『幕末暗殺』

通過儀礼を失くした国で

高山文彦『地獄の季節』『「少年A」14歳の肖像』/柳美里『仮面の国』『ゴールドラッシュ』

贅沢な沈黙

エットーレ・スコラ監督『BARに灯ともる頃』

小説界の抑圧システムをくぐり抜けるには

大泉実成『消えたマンガ家』/平野啓一郎「一月物語」/若合春侑「カタカナ三十九字の遺書」

日本の柔らかいファシズムを笑い飛ばす

ナンシー関「小耳にはさもう」「テレビ消灯時間」/村上龍『ワイン 一杯だけの真実』『ライン』

「やおい」の盛況は何を意味するのか?

中島梓『夢見る頃を過ぎても』『タナトスの子供たち』

アダルト・チルドレン小説花ざかり

天童荒太『永遠の仔』/桐野夏生『柔らかな頬』

監視社会日本に未来はない?

ヴィンチェンゾ・ナタリ監督『キューブ』/貴志祐介『クリムゾンの迷宮』/高見広春『バトル・ロワイアル』/斉藤貴男『プライバシー・クライシス』

信用詐欺は面白い

黒川博行『文福茶釜』/和泉聖治監督『借王』/リリー・フランキー『日本のみなさんさようなら』/杉作J太郎・植地毅『東映ピンキー・バイオレンス 浪漫アルバム』

役者たちが語るとき

長塚京三『ぼくの俳優修行』/小沢昭一『ものがたり 芸能と社会』

小説がマンガに追いついた?

福井晴敏『Twelve Y. O.』『亡国のイージス』/村上龍『あの金で何が買えたか』

仏文学研究の泰斗を描く縦横無尽の近代日本外伝

出口裕弘『辰野隆 日仏の円形広場』『帝政パリと詩人たち』/ロジェ・ラポルト『プルースト/バタイユ/ブランショ』

小説の倫理とは

山崎豊子『沈まぬ太陽』/岩瀬達哉『われ万死に値す ドキュメント竹下登』

映画狂・三島由紀夫の真髓

山内由紀人編『三島由紀夫 映画論集成』/三島由紀夫『三島由紀夫 十代書簡集』

二十一世紀の戦争は?

吉本隆明『私の「戦争論」』/桜井哲夫『戦争の世紀 第一次世界大戦と精神の危機』/多木浩二『戦争論』

「癒し」という名の病

竹下節子『カルトか宗教か』/村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』

人はなぜカルトに走るのか?

村上春樹『約束された場所で Underground 2 』/山本直樹『ビリーバーズ』/苫米地英人『洗脳原論』

内面の過剰と虚無を描く

村上龍『共生虫』/藤沢周『オレンジ・アンド・タール』

東電OLの怪物的純粋さ

佐野眞一『東電OL殺人事件』/久間十義『ダブルフェイス』

テレビ局に納める見えない税金

ゴダール監督『ゴダール/映画史』/村上龍『希望の国のエクソダス』

「きれぎれ」な芥川賞

松浦寿輝「花腐し」/町田康「きれぎれ」

三島評価に変化の兆し

日垣隆『偽善系 やつらはヘンだ!』/ジョン・ネイスン『新版・三島由紀夫ーある評伝ー』

脳は不思議

首藤瓜於『脳男』/澤口俊之『幼児教育と脳』『平然と車内で化粧する脳』

二〇〇〇年最高の新人、田口ランディ

田口ランディ『アンテナ』『コンセント』『できればムカつかずに生きたい』

驚嘆すべき落語論二つ

立川志らく『全身落語家読本』/立川談志『談志ひとり会 文句と御託』

日本の空虚な薄明を活写する三つのドキュメント

相米慎二監督『風花』/片岡義男『東京22章』/中野正貴『TOKYO NOBODY』

日本文学の袋小路を象徴する受験勉強式小説

青来有一「聖水」

働かない若者の明るいニヒリズム

吉田修一『熱帯魚』/山本文緒『プラナリア』

複数の主人公が交錯する犯罪輪舞

奥田英朗『邪魔』/スティーブン・ソダーバーグ監督『トラフィック』/ポール・トーマス・アンダーソン監督『マグノリア』/江國香織『薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木』

障害と壮絶に群がる「普通」の人びと

赤坂真理「『障害』と『壮絶人生』ばかりがなぜ読まれるのか」/片岡義男『映画を書く 日本映画の原風景』

未来なきフリーター、仁義なき世代抗争

山田昌弘「フリーター二百万人に明日はないさ」/鬼沢慶一・大和田伸也・花村萬月「電車で殴り殺されないために」/柳家小三治『もひとつ ま・く・ら』

ハードボイルドは「男のハーレクインロマンス」か

斎藤美奈子『あほらし屋の鐘が鳴る』/北方謙三『擬態』

亡国を憂えた山田風太郎、逝く

山田風太郎『戦中派虫けら日記―滅失への青春』『戦中派不戦日記』

同時多発テロは二十一世紀戦争のはじまり?

サイモン・ピアソン『総力戦』

失われたことばの世界

小林信彦「人生は五十一から」/高田文夫『江戸前で笑いたい―志ん生からビートたけしへ』/齋藤孝『声に出して読みたい日本語』/高橋源一郎『日本文学盛衰史』

サブカルチャーであるほかない文学

大塚英志『「彼女たち」の連合赤軍』『江藤淳と少女フェミニズム的戦後―サブカルチャー文学論序章』

刺激的な″戦後″日本文学史

関川夏央『「坊っちゃん」の時代』『本よみの虫干し』

日本社会の鈍感を静かに告発する

星野博美『転がる香港に苔は生えない』『銭湯の女神』

時代の危機を回避する純文学の能天気

唯川恵『肩ごしの恋人』/長嶋有「猛スピードで母は」/しりあがり寿『ア○ス』/さそうあきら『富士山』

〈自分〉の呪縛を脱する道をさぐる日記

荒川洋治『日記をつける』/斎藤美奈子『文章読本さん江』

戦後という時代の「喪失」

井口時男他編『戦後短篇小説再発見』/車谷長吉『銭金について』/養老孟司「子供が『なくなった』理由」

「文藝」は戦争にどう対するか

橋本治『ああでもなくこうでもなく3 「日本が変わってゆく」の論』/坂口尚「線香花火」/髙村薫『晴子情歌』

ナンシー関の死後、人はどう共同体に立ち向かうか?

ナンシー関「テレビ消灯時間」/養老孟司『人間科学』/吉田修一『パレード』

映画を語る国宝級の名文

山田宏一『恋の映画誌』/宇田川幸洋『無限地帯』

世界へのまなざし、二つのありかた

養老孟司・宮崎駿『虫眼とアニ眼』/吉田修一「パーク・ライフ」/古谷実『ヒミズ』

風太郎はいかにしてアメリカへの復讐心から脱したか?

山田風太郎『戦中派焼け跡日記 昭和21年』

村上春樹にひそむ言葉への根深い不信

村上春樹『海辺のカフカ』

戦後日本を転倒する二〇〇二年のベスト本!

北野武監督『Dolls』/鈴木一誌『画面の誕生』『ページと力』/笠原和夫『昭和の劇 映画脚本家 笠原和夫』

醜悪な現実をぶった切り、本と音楽への大いなる愛憎を爆発させる

安原 顯『日本はなぜ「こんな国」になったのか』『本読みの「本」知らず』『ハラに染みるぜ!天才ジャズ本』

鋭い笑いでアメリカを抉るマイケル・ムーア

マイケル・ムーア『アホでマヌケなアメリカ白人』『ボウリング・フォー・コロンバイン』

刺激的で洒脱な小林信彦のエッセー集

小林信彦『テレビの黄金時代』『コラムの逆襲―エンタテインメント時評 1999~2002―』『名人志ん生、そして志ん朝』

地獄めぐりの現代

花輪和一『天水』/しりあがり寿『弥次喜多 in DEEP』

著者|author

中条省平(ちゅうじょう・しょうへい)

1954年神奈川県生まれ。学習院大学文学部フランス文学科を卒業後東京大学大学院博士課程単位取得修了。パリ第10大学文学博士。現在、学習院大学文学部教授。

著書『反=近代文学史』『小説の解剖学』ほか多数。現在、フランス・デカダン文学の決定版、バルベー・ドールヴィイ著『悪魔のような女たち』(ちくま文庫)を翻訳中。

担当編集者から

あとがきでご自身書いておられるが、中条さん、顔に似合わず(失礼!)口が悪い。

たとえばこんな具合。

「思わぬ見どころは、後者(テレビドラマ『ストーカー・誘う女』)で小林稔侍を心理学の大学教授に起用するというとんでもない誤算で、大学の教室や研究室に小林の仏像みたいな頭があらわれ、狭い額にがっきりと皺を刻みつつ、あの塩辛声で、「ストーカーが治るためには」などと訳の分からぬ説教を垂れるたび、多くの家庭が爆笑の渦に呑みこまれたに違いない。」

うひゃひゃひゃひゃ。ぼくはここを校正するたびに爆笑の渦に呑みこまれた。

この調子で484ページ。写真もいっぱい。

ヤスケンさんなら、「これで2800円! タダみたいなもんじゃん!」と言ってくれたにちがいない。[-内藤-]

この本を注文する

Amazonで注文する Hontoで注文する 楽天ブックスで注文する