日本ピューリタニズム学会編『ピューリタニズム研究』第18号(2024年3月)に、ニコラス・ラヴ 著/田口まゆみ 訳『黙想の鏡に映す イエス・キリストの祝福の生涯』の書評が掲載されました。評者は田島卓先生(東北学院大学)です。「単に15世紀当時の英国キリスト教社会の実情を伝えるという意義を超えて、興味深い歴史的意義を持つようにも思われる」

『異文化間教育』第59号(異文化間教育学会編)に、勝又恵理子著『留学のための異文化トレーニングー知る、共に学ぶ、実践する』の書評が掲載されました。評者は岡村郁子先生(東京都立大学教授)です。「著者の…長年にわたる留学経験および帰国後の大学における留学相談の経験による知見に裏打ちされた、実用的な良書」

『図書新聞』第3635号/2024年4月13日号に、コーマック・マッカーシー著/山口和彦訳『アウター・ダークー外の闇』の書評が掲載されました。評者は小平慧氏(翻訳者/ライター)です。「人間の意識と無意識の構造を射抜く現代的な射程 貧しい人々の暮らしの描写は「生活感」にあふれている」

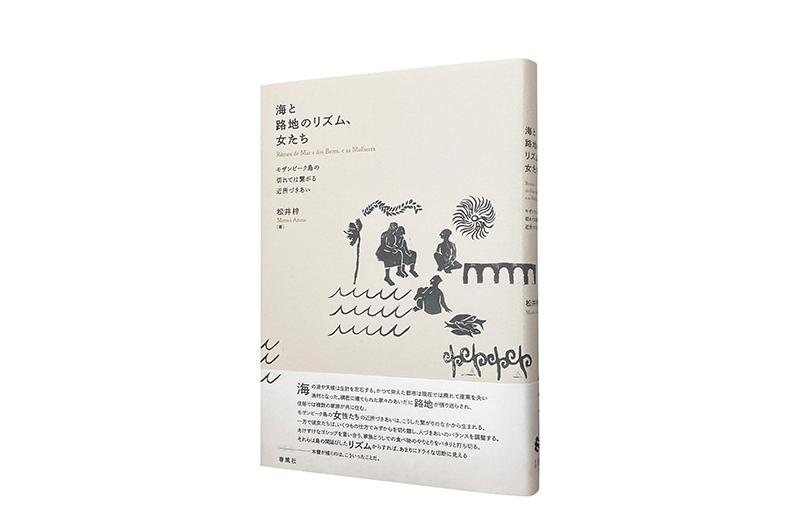

『海と路地のリズム、女たち:モザンビーク島の切れては繋がる近所づきあい』が、ブック・コーディネイターの内沼晋太郎さんの「本チャンネル」で紹介されました。著者の松井梓さんが本の内容を紹介しています。「人類学、地域研究に関心のある方に、そして、人間関係に悩む全ての方に」

in 未分類