『精神療法』第49巻第6号(2023年12月/金剛出版)に、岡本浩一・小林能成・長谷川明弘編『自分を整えるブリーフサイコセラピー―瞑想法、NLP、臨床動作法、バイオフィードバック』の書評が掲載されました。評者は田中ひな子先生(原宿カウンセリングセンター)です。「「自分を整える」とは、自分の身体とのつながりの回復であり、その過程で体験の仕方は主体的なものに変わっていく。私たちが身体的存在であることを改めて実感することができる」

『週刊読書人』第3503号に、庄司貴俊著『原発災害と生活再建の社会学―なぜ何も作らない農地を手入れするのか』の書評が掲載されました。評者は辛承理氏(一橋大学大学院)です。「農地を守ることの意味 被災地における生活再建の営み」

社会学研究会発行『ソシオロジ』208号(2023年10月)に、申恩真著『女子サッカー選手のエスノグラフィー—不安定な競技実践形態を生きる』の書評が掲載されました。評者は水野英莉先生(流通科学大学)です。「競技活動と生活をどのように両立し、やりくりしているのか、ミクロな日常の実践を通じて、選手たちが規範を再生産していくようすが生き生きと描かれていた。これは参与観察を通してしか見ることのできないもの」

幼児教育史学会編『幼児教育史研究』第18号(2023年11月)に、中西さやか著『ドイツの幼児教育におけるビルドゥング―子どもにとっての学びを問い直す』の書評が掲載されました。評者は鈴木宏先生(上智大学)です。「学力向上政策を背景として新しい幼児教育のあり方が模索されたドイツの議論について、「ビルドゥング(Bildung)」の概念に着目した分析を試みる」

日本近代文学会編『日本近代文学』第109集/2023年11月に、栗山雄佑著『〈怒り〉の文学化―近現代日本文学から〈沖縄〉を考える』の書評が掲載されました。評者は柳井貴士先生(愛知淑徳大学)です。「〈怒り〉に誘引されかねない暴力の可能性への「抵抗」を、所謂〈文学的想像力〉をめぐる中にどのように昇華されたか」

『異文化コミュニケーション事典』(石井敏・久米昭元 編集代表/浅井亜紀子・伊藤明美・久保田真弓・清ルミ・古家聡 編集委員)オンデマンド版が出来しました。オンデマンド版は、Amazonウェブサイトにてお求めになれます。

日本教育学会編『教育学研究』第90巻第3号/2023年9月に、新井浩子著『社会教育における生活記録の系譜』の書評が掲載されました。評者は松田武雄先生(名古屋大学)です。「関係性や生活性、地域性という観点は、歴史の中で形成されてきた生活記録の実践を特徴づけるものであるが、主体性、指導性、科学性という観点からの批判が生活記録の実践にどのような新たな意味をもたらしたのであろうか」

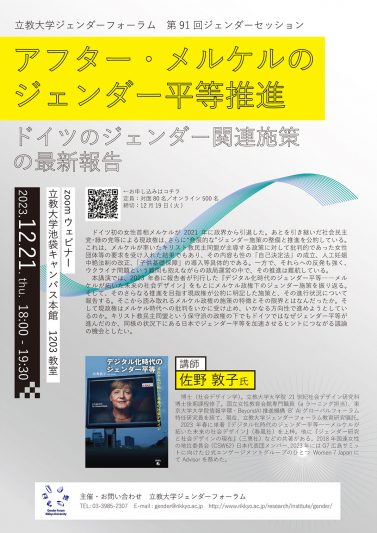

2023年12月21日(木)18:00~19:30に、立教大学ジェンダーフォーラムによる第91回ジェンダーセッション「アフター・メルケルのジェンダー平等推進:ドイツのジェンダー関連施策の最新報告」が開催され、『デジタル化時代のジェンダー平等―メルケルが拓いた未来の社会デザイン』著者・佐野敦子氏が講師を務めます。詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

◆立教大学>研究機関>ジェンダーフォーラム>お知らせ一覧

https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/gender/news/2023/mknpps000002czp4.html

増木優衣(著)『ヴァールミーキはどこへ行けばよいのか:現代インドの清掃人カースト差別と公衆衛生の民族誌』の書評が『図書新聞』第3615号/2023年11月18日号に掲載されました。評者は中川加奈子先生(追手門学院大学)です。「「新しいヴァールミーキ像」に迫る 規範にがんじがらめにされながらも意図的・戦略的に生きぬく生活者としての姿」