日本特別ニーズ教育学会編『SNEジャーナル』第29巻第1号(特集:国連障害者権利委員会勧告から探る特別ニーズ教育、2023年10月)に、柴垣登著『インクルーシブ教育のかたち―都道府県ごとの特別支援教育の違いから』の書評が掲載されました。評者は伊藤駿先生(広島文化学園大学)です。「同じ日本国内であっても、また同じインクルーシブ教育という言葉で表現されるものであってもその実態が大きく異なることを実証した」

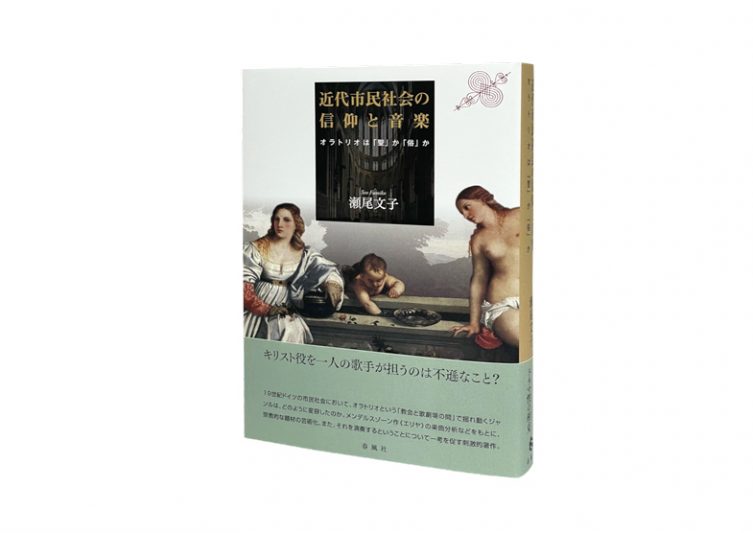

『図書新聞』第3612号/2023年10月28日号に、瀬尾文子著『近代市民社会の信仰と音楽―オラトリオは「聖」か「俗」か』の書評が掲載されました。評者は三ヶ尻正先生(ヘンデル研究・オラトリオ研究)です。「宗教曲の世俗化の論理が本書の主題で、その論考自体には難解な面もあるが、当時の人気作を取り上げて検証を進める手法は具体的で明解」

『英語教育』Vol. 72, No. 9/2023年11月号(大修館書店刊)に、B・クマラヴァディヴェル著/南浦涼介、瀬尾匡輝、田嶋美砂子訳『言語教師教育論―境界なき時代の「知る・分析する・認識する・為す・見る」教師』の書評が掲載されました。評者は臼倉美里先生(東京学芸大学)です。「教師が知識伝達者ではなく学習者に変化を働きかけるエージェント、そして省察的実践者となるために必要な(…)教師教育の枠組みが提案されている」

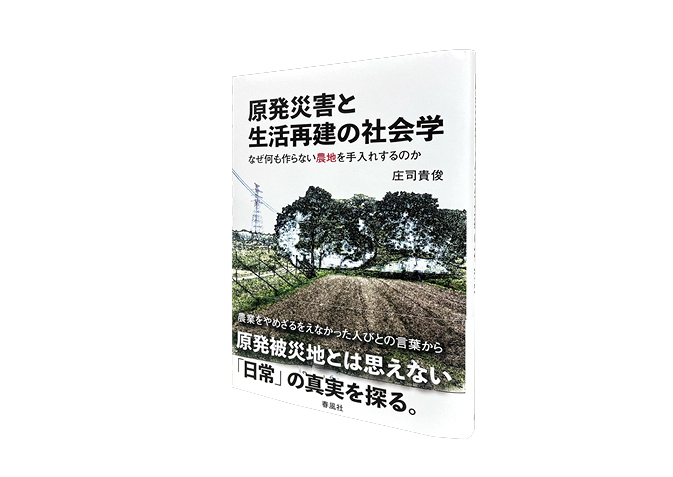

『図書新聞』第3611号/2023年10月21日号に、庄司貴俊著『原発災害と生活再建の社会学―なぜ何も作らない農地を手入れするのか』の書評が掲載されました。評者は藤川賢先生(明治学院大学)です。「原発事故によって崩された日常生活をいかに紡ぐか 予見の共有に向けた社会学的試み」

『日本教育行政学年報』Vol. 49(日本教育行政学会編/2023年10月)に、石井拓児著『学校づくりの概念・思想・戦略―教育における直接責任性原理の探究』の書評が掲載されました。評者は篠原岳司先生(北海道大学)です。「教育を含めた公共空間の形成・発展・維持過程としての可能性」

『図書新聞』2023年10月14日号に石川俊介 著『今に向き合い、次につなぐ―諏訪大社御柱祭の祭礼民俗誌』の書評が掲載されました。評者は永松敦先生(宮崎公立大学)です。「諏訪の御柱を通して、祭礼とは何か?を突き詰める 御柱行事について、若き研究者が何日もにわたる行事をつぶさに調査研究し、まとめた書」

『週刊読書人』2023年10月6日号に、秋田高校同窓会新先蹤録委員会(編)『新先蹤録ー秋田高校を飛び立った俊英たち』の書評が掲載されました。評者は横須賀薫先生(教育学者)です。「先人の様々な足跡から 三八人の卒業生のライフヒストリー」「学校や同窓会と縁のないものにとっても読みごたえのある本になっている」

『図書新聞』2023年10月14日号に、中西さやか著『ドイツの幼児教育におけるビルドゥングー子どもにとっての学びを問い直す』の書評が掲載されました。評者は後藤みな先生(山形大学)です。「ドイツで幼児教育のあり方をめぐって重ねられた議論を検討 「子どもに見えていること」を起点とする子ども志向の教育を提案する」

『異文化間教育』第58号(異文化間教育学会編/2023年8月)に、香月裕介著『日本語教師の省察的実践―語りの現象学的分析とその記述を読む経験』の書評が掲載されました。評者は大舩ちさと先生(国際交流基金ロンドン日本文化センター)です。「実践者の意識しないレベルの知を描き出すことにとどまらず、その記述を読む行為が読み手にどのような影響を与えるのかに注目し、読後の省察の語りを丁寧に解釈し記述した点で意義がある」

『異文化間教育』第58号(異文化間教育学会編/2023年8月)で、B・クマラヴァディヴェル著/南浦涼介、瀬尾匡輝、田嶋美砂子訳『言語教師教育論―境界なき時代の「知る・分析する・認識する・為す・見る」教師』が紹介されました。「省察という文脈知が強調される一方で、教員養成や研修の体系は学問体系知が網羅的に示されるように、双方の知は分離したままであることもまた多い。……こうした教師の文脈依存的な成長を促すためには、いかなる知をいかなる行為と結びつけていくかという視点から言語教師教育の知を再体系化」